|

윤이상의 음악 : 외적 구체화

12음렬과 무조음악

유럽 체제 초기 작품은 12음 기법을 사용하였다. 사실 그는 한국에 있을 때부터 힌데미트(Paul Hindemith, 1895-1963)와 쇤베르크, 베르크(Alban Berg, 1885-1935), 베베른(Anton von Webern, 1883-1945)의 신빈악파를 이미 공부했었기 때문에 12음 기법에 익숙해 있었다. 오보에 독주를 위한 <피리(Piri, 1971)>는 12음렬이 뚜렷이 드러나는 작품이다. ... 하지만 윤이상의 음렬은 각 음의 엄격한 평등적 사용이라는 본래의 취지를 따르지 않고 있으며 예외를 허용하는 자유로운 음렬 음악이다.

윤이상은 음렬을 1970년대 후반까지 사용하였다. 그의 음렬은 그의 작품을 마지막으로 손질하는 도구로서, 12음의 고른 분배를 확인하고, 빠른 장식음들의 음정을 선택하기 위해서 사용하는 정도로 사용되었다.

그는 기본적으로 무조 음악을 작곡하였지만 부분적으로는 특정한 화성을 나타내는데, <예악>을 보더라도 매우 화성적인 3도를 유지해가고 있는 것을 볼 수 있다. 어쩌면 ‘주요음’이라는 것을 조성의 으뜸음으로 해석할 수도 있다. 하지만 그의 작품에서 나타나는 화성은 기본적으로 전혀 기능 화성적인 성격을 갖지 않으며, ‘흘러간다’. 윤이상은 이러한 화음의 흐름은 유럽적 이론으로 이해해서는 안되며, 극동 아시아 음악의 특별한 특징으로서 음악적 악상이라고 말한다.

<피리>는 한국적 제목을 사용하는 초기 작품에 속한다. 윤이상은 좋은 연주자들과 친분을 갖고있어서 다양한 시도를 할 수 있었는데, 오보에는 Heinz Holliger라는 대단한 연주자가 윤이상과 함께 하였다. 너무 뛰어난 사람이 연주해주다 보니 윤이상의 오보에 작품은 어렵기 마련이었다. 특히 이 <피리>가 그 첫번째 봉우리일 것이다. 위의 글에서 12음렬이 명확히 나타나는 작품이라는 이야기를 했지만, 또한 '주요음 기법'이 확실히 나타나는 작품이기도 하다. 동양과 서양의 완벽한 결합을 표면적으로 보여주고 있다고나 할까?

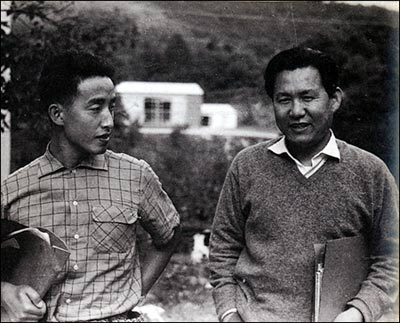

1958년 독일 다름슈타트 현대음악제에서 만난 백남준(왼쪽)과 윤이상. ⓒ프레시안

한국적 표현

그의 주요 작곡 기법인 주요음 기법은 그 내용상 헤테로포니적일 수 밖에 없다. 이것은 그의 음악이 서양 음악과 매우 다르게 만든 요소로 많이 지적되는 내용이다. 화성적 진행보다는 선적 흐름에 중심을 두고 있다는 것은 분명 서양인들에게 낯선 모습이다. 바흐의 <무반주 첼로 조곡 제1번>의 전주곡이나 <잘 조율된 건반 곡집(Das Wohletemperierte Klavier) 제1권>의 다장조 전주곡이 멜로디가 아닌 다성부로 이해되어야 한다는 것은 오히려 우리에게 익숙하지 않다.

윤이상의 제자인 오스트레일리아 작곡가 마이클 위티커(Michael Whiticker, b.1954)는 한국 음악을 배우기 위해 1989년 서울에서 수개월간 공부했던 적이 있다. 그는 윤이상의 음악이 갖고 있는 한국적인 요소를 다음과 같이 정리하였다.

박자 없이 느린 템포와 카덴츠 없는 종지로 끝이 없어 보이는 음향의 울림

헤테로포니

미분음의 변동

시작과 끝을 알리는 듯한 박의 사용

각 악기들이 개별 어법을 사용하면서 한 가족을 이루는 형태

산조의 형식과 연주 기법과 유사한 형태

목탁 소리를 연상케 하는 우드 블럭

상승하는 글리산도

추임새와 같이 반주자의 소리지르고 외치는 임무

위티커는 위의 특징 중, 첫 번째부터 다섯 번째까지의 특징은 <예약>을, 여섯 번째는 <피리>와 첼로 독주를 위한 <활주(Glissées, 1970)>를, 일곱 번째는 <첼로 협주곡>과 <실내 교향곡 제2번(1989)>을, 여덟 번째는 오보에와 하프를 위한 <외침(Rufe, 1989)>을, 마지막 특징은 소프라노와 기타, 타악기를 위한 <가곡(Gagok, 1972)>을 예로 들고 있다. 하지만 이 특징들은 예로 들었던 작품뿐만 아니라 전체, 혹은 부분적으로 그의 전 작품에서 찾아볼 수 있으며, 유럽의 다른 동시대의 작곡가들에게서 찾아볼 수 없는 음향을 만들어냈음을 부인할 수 없다.

<활주>는 독주 시리즈(실제로 이런 이름은 없지만) 중 첼로를 위한 작품이다. 윤이상은 한국에서 활동했을 시절 통영 사중주단을 만들어 활동했던 전문 첼로 연주자이기도 했다. 그래서 그의 한국 시절 작품 중에는 첼로 소나타가 있으며, 이 작품으로 서울시 문화상을 받았다. 그래서 <활주>는 윤이상으로서 자신있게 많은 것을 해 본 작품이라고 생각할 수 있다. 윤이상의 첼로는 다른 현악기와는 다르게 취급하는 것을 볼 수 있는데, 바이올린의 경우, 많은 작품에서 다른 악기와 같이 주요음 기법에 충실히 작곡하는데 비해, 첼로는 다양한 피치카토와 도약이 심한 글리산도가 난무한다. 이 둘은 주요음 기법과는 다소 거리가 있는 것이다. 이것은 첼로를 거문고의 음향을 내는데 사용했기 때문이다. <활주> 또한 그러하며, 다양한 피치카토가 전체 연주의 반 정도를 차지한다. 특히 지난 10월에 서울대의 한 강좌에서 본인이 연주했던 이 작품의 세번째 부분은 Plektrum을 사용한 피치카도로만 등장하며, 마지막에서 두번째 음만 손으로 피치카토를 한다.

악기

보통 유럽 태생이 아닌 작곡가들은 자국의 전통 악기를 사용하여 자신만의 독특한 음향을 만드는 경우가 많다. 예를 들면 윤이상의 제자인 일본인 작곡가 호소카와 토시오(Toshio Hosokawa, b.1955)는 ‘쇼(shō)’라고 하는 생황과 유사한 악기를 사용하며, 메시앙(Olivier Messiaen, 1908-1992)의 제자인 중국인 작곡가 천치강(Qigang Chen, b.1951)은 얼후(erhu), 비파(pipa), 청(zheng) 등의 중국 악기를 사용하였다. 천치강 뿐만 아니라 둔 탄(Tan Dun, b.1957)은 중국 특유의 경극의 독특한 목소리를 즐겨 사용하였고, 인도인 작곡가인 샹카르(Ravi Shankar, b.1920)는 시타르(sitar)를 사용하였다. 이에 비하면 윤이상은 자국의 악기를 사용하지 않은 독특한 예에 속한다. 이것은 박영희나 진은숙(Unsuk Chin, b.1961) 등 다른 한국 작곡가도 마찬가지이다. 김남국(Nam-kuk Kim, b.1971)만이 외로이 아쟁을 사용하는데, 우리나라가 국악에 대한 교육이 거의 관심이 없기 때문인 것도 이유가 있으리라고 본다. 일종의 민족적 위기가 아닐까?

윤이상은 악기 편성에 있어서 다양한 모습을 보여준다. 대관현악의 경우 대부분 일반적인 관현악 편성에 타악기의 종류를 다양하게 하는 경우가 대부분이지만, 실내악의 경우는 특이한 편성이 눈에 띈다. 이들은 연주자를 염두에 두고 쓴 것이 많은데, 개별적 음향의 흐름을 위주로 작곡하는 윤이상으로서는 다양한 시도가 가능했을 것이다. 예를 들어 바이올린과 더블베이스를 위한 <함께>와 같은 작품은 현악기로서 양 극에 있는 두 악기를 사용함으로써 오히려 독립적인 주요음의 사용이 두드러질 수 있는 장점으로 나타날 수 있다. 이들로부터 새로운 조화를 만들어냄은 물론이다.

독특한 편성이 많은 실내악 작품을 잘 살펴보면 ‘중심 악기’를 자연스레 알게 되는데, 바로 첼로와 오보에이다. 윤이상은 초기에 어려움을 겪은 이유 중에 하나로서 ‘자신의 음향 관념에 너무 사로잡혀 연주 기술을 너무 배려하지 못했다’는 것을 지적한다. 이후 연주자를 염두에 두고 악기의 특성을 연구하고 이에 걸맞은 주법을 개발하였다. 이 중 가장 성공적인 연구를 얻은 것은 첼로와 오보에였고, 이외에도 바이올린, 플륫, 하프에도 정통하였다. 이를 바탕으로 윤이상은 이들 악기가 낼 수 있는 모든 음향을 만들고자 한다. 그의 첼로 협주곡은 초연했던 팔름과 쉬프(Heinrich Schiff, b.1951), 그리머(Walter Grimmer) 등의 소수의 연주자만 연주가 가능했었다. 바이올린 협주곡 제1번을 초연하기로 했던 뒤메이(Augustin Dumey)가 손가락 부상을 구실로 취소한 일화는 유명하다. 오보에와 플륫은 미분음은 물론, 다양한 지법과 이중음, 이중 트릴, 버튼을 이용한 타악 효과 등의 다양한 음향을 시도하고 있으며, 하프의 경우, 그는 현존하는 작곡가 중 하프 곡을 가장 많이 작곡한 작곡가로 알려져 있을 정도이다. 하지만 지금은 그의 곡들이 많이 연구되어 대학 입시곡으로 지정되는 것을 보면, ‘나중엔 나의 작품들은 대학 입시곡으로 지정될 것이다’라는 윤이상의 예언이 실현된 셈이다.

바이올린 협주곡 1번은 1981년 작품으로, 후기 신고전주의 관현악 특성이 다져진 시기의 작품이다. 협주곡으로서 빠르게-느리게-빠르게의 3악장이 완전히 나타난 것도 이 곡이 처음이다. 5년 전에 작곡된 첼로 협주곡 이후 첫 현악기를 위한 협주곡으로, 첼로 협주곡에서는 다양한 주법으로 자신의 감정을 표현했던 것과는 달리, 절제된 표현으로 미감각에 신경을 쓰고 있다. 개인적으로는 매우 안타깝게 생각하는데, 나 뿐만 아니라 당시 윤이상 주의의 많은 음악가들도 거의 그렇게 생각했던 것 같다.

그럼에도 불구하고 초연자인 타츠미 아키코(辰巳明子 Akiko Tatsumi)의 연주 음반이 유일하다. 타츠미 아키코는 윤이상이 인정한 윤이상 전문 연주자이지만, 전체적으로 힘이 없게 들린다. 1983년작인 두 대의 바이올린을 위한 소나티나를 함께 연주한 유명한 현대 음악 바이올리니스트인 Saschko Gawriloff에 비해 역량이 떨어진다는 것을 느낄 수 있다. 관현악도 이를 의식한 듯, 많이 내적 동요가 있음에도 반주 범주 내에서 연주하고 있어 안타까움을 금할 수가 없다. 하지만 지금은 바이올린 협주곡 2번과 3번은 커녕, 이 음반 조차도 구하는 것이 어려워보인다.

후기의 변화 (1)

윤이상의 음악은 1970년대 초부터 기능 화성적 모습이 나타나기 시작하였고, 1970년대 후반부터 눈에 띄는 변화를 보이기 시작한다. 이것은 그가 음악에 대한 새로운 주제, 즉 참여적 주제를 추구하기 시작한 것과 맥락을 같이한다. 그는 내면적인 주제보다는 강력하게 전달하고자 하는 주제를 가지면서, 자신의 음악이 좀 더 많은 사람에게 이해될 필요가 있었다. 이를 위하여 <광주여 영원히>와 같이 보다 직접적인 방식으로 구체적인 표현을 하기 시작한 것이다.

조성적인 뉘앙스가 두드러지기 시작한 것은 1970년대 초부터이다. 윤이상은 자신의 작품에 나타나는 화성은 서양의 방식이 아닌 동양적 관점으로 받아들여야 한다고 말했지만, 여러 작품에서 조성에 기초한 낭만적인 음향을 확인할 수 있다. 오보에와 하프를 위한 <이중 협주곡>이나 오보에와 첼로, 현악기를 위한 <이중 협주곡(Duette Concertante, 1987)>, <바이올린 협주곡 제1번(1981/82)> 등 많은 협주곡에서 이것을 확인할 수 있다. 윤이상은 더욱 인간적인 것을 지향하는 방법으로 조성적 음악을 택한 듯 보인다.

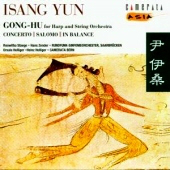

1977년 작품인 오보에와 하프를 위한 <이중 협주곡>은 견우와 직녀를 주제로 작곡되었다는 것은 이미 잘 알려져있다. 윤이상은 신고전주의 작곡가로 변화되어도 한국을 비롯한 극동아시아의 소재를 이용하는 것은 변함이 없었다. 이 주제를 표현하는 데 오보에와 하프라는 독주 편성을 사용한 이유는 윤이상과 친분이 두터웠던 홀리거 부부를 염두에 두었기 때문이다. Heinz Holliger는 익히 알려진 최고이 오보이스트이며, 그의 부인인 Ursula Holliger는 하피스트이다.

1977년이면 <첼로 협주곡>을 작곡한지 1년 후인데, <첼로 협주곡>의 첼로가 아직 전위적 기법이 많이 사용되었듯이, 이 작품에서도 다양한 주법의 오보에 연주를 들을 수 있다. 이에 비해 하프가 많이 약하다는 느낌을 지울 수가 없는데, 그것은 이 작품을 연주한 Ursula Holliger의 연주 역량이 다소 부족하기 때문인 것 같다. 다른 하프 작품 연주에서도 예쁘게만 연주하려는 모습이 많이 보이기 때문이다. 하지만 어쩌랴? 윤이상의 <이중 협주곡>은 이 둘이 연주한 음반 뿐이다.

후기의 변화 (2)

또한 초기의 전위적 표현 방법을 세련되게 다듬으면서 필요 없다고 생각되는 것들을 과감히 버리는 작업을 하였다. 이것은 악보를 보다 ‘깨끗하게’ 만들었다. 첼로 독주 작품으로서 1970년 작품인 <활주>와 1993년 작품인 <7개의 연습곡(Sieben Étuden)>을 비교하면 그 차이를 극명하게 볼 수 있다. <활주> 중 세 번째 부분은 ‘플렉트룸(Plektrum)’이라고 하는 상아로 만든 타악기용 채로 뜯는다. 일단 마디 구분이 없으며, 바르토크 피치카토(Bartok-Pizzicato)와 끝이 정해지지 않은 글리산도, 미분음, 현을 눌러 짜서 소리 내기 등이 표시되어 있다. 비브라토를 지시한 부분도 보인다. 다른 부분에는 지시한 음정을 대강 내는 지시도 있다. 하지만 아래 악보의 <연습곡> 중 제2곡 Leggiero를 보면, 끝이 정해진 글리산도 이외에는 다시 사용된 기호가 보이지 않는다. 오히려 3/4 박자라는 표기 등, 매우 전통적인 기보법을 따르고 있다. 이 특징은 제2곡뿐만 아니라 <연습곡>에 포함된 다른 곡에서도 마찬가지이다. 주요음 기법의 이미지만이 남아있게 된 것이다.

<7개의 연습곡>은 Walter Grimmer를 위해 작곡되었으며, 그에 의해 초연되었다. 무반주 첼로 독주곡이기 때문에 아무래도 1970년 작품인 <활주>와 비교가 될 수 밖에 없는데, 사실 이 둘의 비교는 무의미하다. 스트라빈스키의 <봄의 제전>과 <풀치넬라>를 비교하는 것이 무의미한 것처럼 말이다. 현재 이 작품의 음반은 Walter Grimmer가 연주한 아래의 음반이 유일하지만 본인도 갖고 있지않다. 아래의 음악은 샘플을 연결한 것이다. 그런데 놀랍게도 예전에 스캔해둔 악보 부분의 연주가 올려져 있다! 그래서 특별히 악보를 올려놓았다. 연주를 들어보면서 악보를 보시길 바란다. 악보에 쓰여져 있는 숫자는, 지난 2003년 송년 음악회때 필자가 제1곡과 제2곡을 연주한 적이 있는데, 그 때 적은 손가락 번호이다. '외적 구체화 2'에서 <활주>를 들을 수 있다. 비교 감상해보는 것도 좋을 것이다.

후기의 변화 (3)

이 외에 두드러지는 변화는 ‘협주곡’이나 ‘교향곡’과 같은 전통적 제목을 가진 전통적인 형식의 작품이 탄생했다는 것이다. 그 첫 작품은 전술한 <첼로 협주곡>이다. ‘협주곡’이라는 전통적인 이름뿐만 아니라, 단악장이지만 빠르게-느리게-빠르게의 세 부분으로 나뉘는 형식을 가지고 있다. 이후에도 세 개의 바이올린 협주곡 등 모두 12개의 ‘협주곡’을 작곡하였다. ‘협주곡’이라는 이름은 붙어있지 않지만 하프와 현악을 위한 <공후(Gong-Hu, 1984)>를 포함하면 모두 13개가 된다. 이들은 모두 빠르게-느리게-빠르게의 형식을 가지고 있다. 특히 <바이올린 협주곡 제1번>의 경우, 지금까지 음향의 변화에 주안점을 두어 나타나지 않았던 동기적 소재, 즉 주제의 개념이 부각되고, 카덴차가 마지막 부분으로 이동하여 내용상이 아닌 형식상의 의미를 지니게 되었으며, 또한 슈파러(Walter-Wolfgang Sparrer)가 3악장을 론도의 개념으로 설명하는 등, 서양 고전 음악의 형식에 가까워지고 있는 모습을 보여준다. 그는 신고전주의 작곡가의 노선을 가고 있는 것이었다. 많은 다른 다름슈타트 출신 작곡가들처럼.

시기적으로 서베를린의 시민권을 획득한 후 이러한 변화가 나타나기 시작했는데, 유럽인이라는 인식으로 유럽적 전통에 완벽하게 동화된 듯하며, 이후에는 <교향곡 제4번>이나 <광주여 영원히> 등은 말러(Gustav Mahler)와 리하르트 슈트라우스(Richard Strauss), 쇼스타코비치(Dmitri Shostakovich) 등의 후기 낭만파 작곡가와 유사성이 논의될 정도였다. 이러한 변화가 그가 추구했던 ‘직접적인 주제 전달’이라는 목적을 어느 정도 달성했을지는 모르겠지만, 윤이상의 초기 작품들에 매료되었던 사람들에게는 분명 매우 실망스러운 일이었다. <피리>의 오보에, <예악>의 박(拍, bak)을 최근의 악보에서는 더 이상 찾을 수 없다는 프뢰베(Bernfried Pröve)의 말 은 아쉬움일 수 밖에 없다.

반면에, 이렇게 서구 전통에 가까워지면서 후기에 한국식 이름이 급격히 감소하였음에도 불구하고, 이러한 변화가 서구 아방가르드의 겉치례를 걷어내고 한국 음악에 진정으로 가까워졌다는 위티커의 평가 는 이례적이다.

<공후>는 하프와 현악 합주를 위한 작은 협주곡이라고 할 수 있다. 하지만 피아노가 윤이상의 음악 기법과 거리가 멀 듯, 하프 역시 그러하다. 그리고 사실 하프 작품이 윤이상의 음악에서 큰 의미를 갖고있지 못하기도 하다. 그래서인지 전체적으로 현악 합주가 받쳐주고 있으며, 하프는 그 위에서 노니는 정도이다. 따라서 하프 독주곡인 <In Ballance> 를 들으면 공허하게 느껴진다. 그런데도 하프가 주인공으로 등장하는 작품의 수가 피아노가 주인공으로 등장하는 작품의 수보다 많은데, 그것은 전적으로 Ursula Holliger와의 친분 때문일 것이다. 이것은 곧 Heinz Holliger의 친분 때문이기도 할 것이다.

<공후>의 음반은 최근에 출시된 서울 바로크 합주단의 NAXOS 음반으로 두 종류가 되었다. 물론 초연을 했던 Ursula Holliger가 보다 적극적인 연주를 보여준다. 녹음 때문일 수도 있다. 예전엔 Ursula Holliger를 혹평하기도 했지만 어쩌겠는가? 박라나의 연주는 울림에 중점을 두어 오히려 윤이상의 의도에 가깝다고 생각될 수도 있겠지만, 불명료하다는 생각이 든다. 주요음 기법이나 음향 음악 등이 분명 '불명료'와 밀접한 관계가 있는 것은 아니다.

글 : 네이버 카페 슈만과 클라라 꽁땅뽀랭

아름다운 이웃은 참마음 참이웃입니다. 아름다운 이웃은 참마음 참이웃입니다.

|