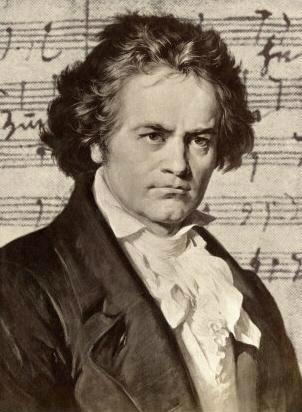

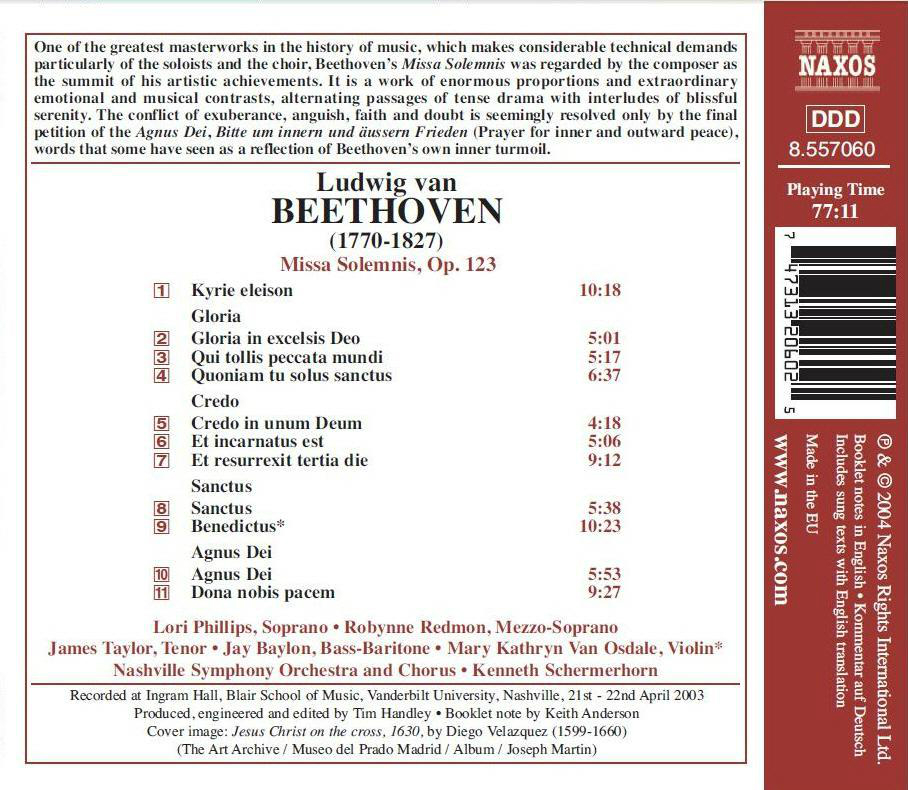

1. Missa solemnis in D major, Op. 123 Composer Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

베토벤: 장엄미사(Missa Solemnis) D-dur Op.123 1818년 여름, 베토벤의 친구이자 후원자, 또한 가장 고명한 제자이기도 하였던 루돌프 대공(Archduke Rudolf)이 오르미츠(Olm tz)교구의 대주교가 된다는 소식을 들은 베토벤은 대공의 취임 미사에서 연주할 미사곡을 쓰겠다는 계획을 굳히게 된다. 그의 취임은 1820년 3월 9일로 예정되어 있었다. 베토벤이 이 미사곡의 스케치를 시작한 것은 1819년 부터였다. 그러나 작곡의 진척은 의외로 늦어졌고, 결과적으로 베토벤은 이 작품의 완성을 위해서 무려 5년간이라는 긴 세윌을 씨름해야만 했다. 1819년 8월, 안톤 쉰들러(Anton Schindler, 당시의 빈 궁정악장)와 그의 친구 요한 호르자르카는 뮈들링에 있는 베토벤을 방문하였다.

뮈들링의 생활은 천진난만한 마을 사람들과 어울려 사는 즐거움을 그에게 주기도 하였으나, 한편으로는 가사에서 많은 어려움을 겪어야 했다. 어느 날, 미사곡 {키리에}의 초고가 아무리 찾아도 보이질 않았다. 너무도 놀란 베토벤이 집안을 온통 뒤집으며 찾은 결과 부엌에서 버터와 치즈를 싸둔 종이가 바로 그 악보였다. 하녀는 그것을 휴지로 생각했던 것이다. 격노한 그는 즉각 하녀를 해고했다. 1820년의 4월부터 12월까지 고용인을 교체한 다음과 같은 기록을 통해서 이 무렵 그가 겪은 어려움의 정도를 알 수 있을 것이다.

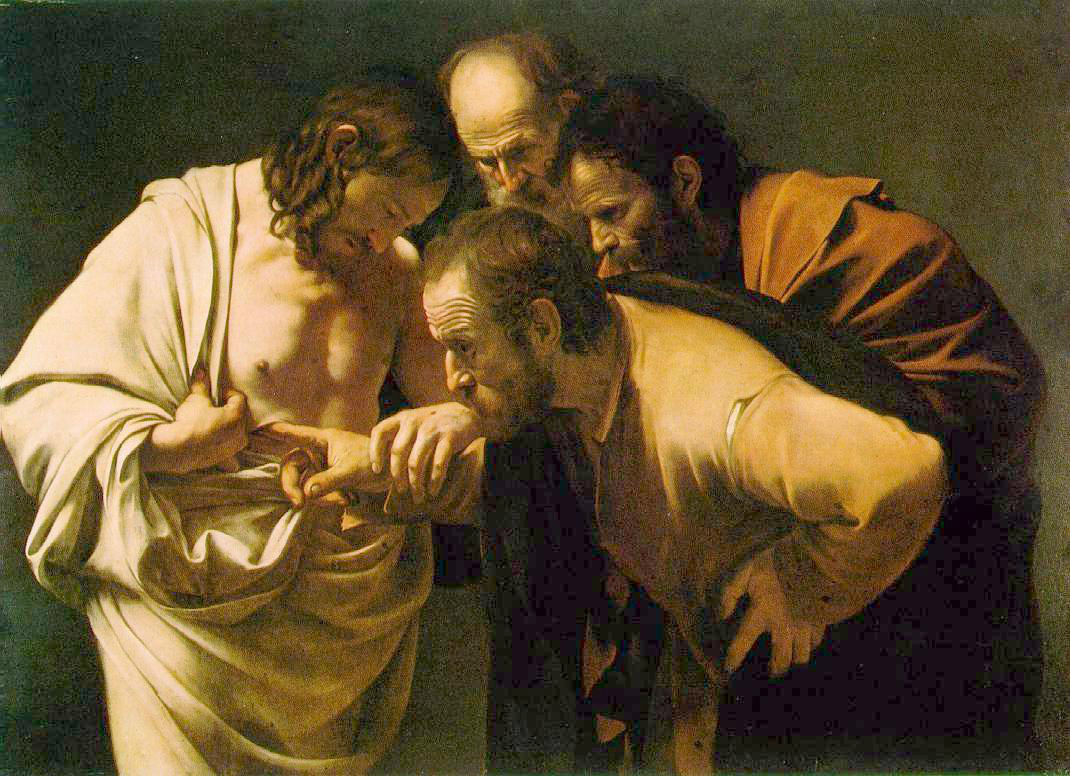

베토벤은 20세 때 두 곡의 칸타타를 썼고, 33살 때 오라토리오 '감람산 위의 그리스도', 37살에 미사 다 장조를 써서 종교음악 부문에서도 상당한 성과를 거두고 있었으나 미사 다 장조에 대한 평판이 썩 만족스러운 것이 되지 못하자 언젠가는 또 하나의 미사곡을 써야 하겠다는 생각을 하고 있었고, 루돌프 대공이 대주교가 된다는 소식이 그의 열망에 불을 당기게 했던 것이다. 최초의 그의 의도는 가톨릭의 전례에 충실한 미사곡을 쓰겠다는 것이었다. 이를 위해서 그는 미사 원문의 충분한 연구, 그레고리오 성가와 교회 복음악의 탐구를 철저하게 이행했다. 이 무렵 그의 일기장엔 다음과 같은 다짐이 기록되고 있다. "참다운 교회 음악을 작곡하기 위해서는 수도승들의 옛 교회 성가를 탐구하는 것, 또한 모든 그리스도교적 가톨릭적 시편이나 성가 전반의 완전한 詩形學과 나란히, 가장 올바른 번역에 있어서 원문의 도막 짓는 법을 연구할 것" 그러나 이 미사곡이 발표된 이래 지금까지 줄곧 부딪치고 있는 문제는 "과연 이 작품이 가톨릭의 전례음악인가? 아니면 비교회적(非敎會的)인가?" 하는 논란이다. 파울 베커(Paul Bekker, 1882∼1937, 미국, 음악 평론가, 지휘자, 바이올리니스트)는 "장엄 미사에 있어서는 예배 의식에 대한 갖가지 고려, 또 갖가지 직접적인 관여가 포기되고 있다. 베토벤은 교회와 세속 사이에 장벽을 무너뜨렸다. 그의 눈이 가는 곳이 자기의 교회이다. 그는 자신의 재단을 세속의 한가운데에 쌓았다. 종교적인 울타리를 그는 참지 못했다"고 분석하면서 이 미사곡이 특정 종파의 도그마에 종속되지 않은 범종교성과 심지어는 종교를 초월하는 독특한 베토벤적 신앙고백이 깃든 작품으로 보고 있다. 그런가하면 가톨릭 음악의 권위자인 펠러도 "정신에 있어서나 형식에 있어서나 전례적이 아니다"고 못박고 있어서 주목된다. 이런 의미에 있어서 이 미사곡은 헨델의 '메시아'의 경우와 마찬가지로 종파에 구애받지 아니한 범종교성과 계몽주의적 휴매니티의 발로(發露), 베토벤의 개인적인 열렬한 신앙고백이 이룩한 찬란한 구원의 미사라고 평가할 수 있을 것이다. 그러나, 이 작품은 1830년이래 지금까지 수많은 전례에서 연주되어 왔으며, 이를 통해서 그 어느 미사곡보다도 훌륭한 전례음악이라는 사실이 입증되었다. 실제로 미사 전례에서 이 작품이 얼마나 놀라울 만큼 일치되고 있는가 하는 것은, 마지막 악장이 그의 세속적인 음악과는 달리 전혀 다른 방법으로 종결되고 있다는 사실(주지하는바 처럼 베토벤의 마지막 악장의 코다는 예를 찾기 어려울 만큼 역동적이지 않은가?), 쌍투스 악장에서 <호산나>부분이 갑자기 끝나고 고요한 전주곡이 그것에 계속되고 있는 사실, <베네딕투스>가 그토록 황홀하게 노래되고 있는 사실들이 입증하고 있는 것이다. 이 모든 것은 베토벤이 얼마나 전례와 음악의 일치를 위해서 고심하였는지를 극명하게 보여주는 것이다. 노테봄(Martin Gustav Nottebohm, 1817∼1882, 독일의 베토벤 연구가)이 쓴 [제 2 베토베니아]에 따르면1820년경 {키리에} {글로리아} {크레도}가 잇달아 완성되었고, 다음 해와 1822년에 걸쳐 {쌍투스} {아뉴스 데이}가 완성되었다고 한다. 이 작품의 공식적인 사본(寫本)이 루돌프 대공에게 전달된 것은 1823년 3월 19일 이었고, 그날은 그가 대주교로 취임한지 3년째가 되는 날의 저녁이었다. 미사에서 이 곡이 연주된 것은 1823년 4월 18일 페테르부르크에서 <가리친> 황태자의 공식방문 미사에서 였다. 그리고 공중 앞에서의 초연은 1824년 5월 7일, 빈의 케른트에르토르 극장에서 행해졌다(이때 연주된 곡은 키리에, 글로리아, 아뉴스 데이 3곡이다). 그의 제 9번 교향곡도 함께 초연 되었다. 악보는 1827년 4월에 출판되었다(쇼트社). 루돌프 대공은 이 작품이외에도 피아노 트리오 내림 나장조, 바이올린 소나타 제 9, 10번, 두 곡의 첼로 소나타(op.102-1, 2번)를 헌정 받은 인물로서, 오스트리아의 테레제 女帝의 손자이고 황제 레오폴드 2세의 아들로 태어나 베토벤에게서 피아노를 배웠고 당대의 어떤 피아니스트보다도 연주 솜씨가 뛰어났다. 그는 베토벤의 후원자로서도 일생동안 변함없이 물심양면으로 도움을 베풀었던 역사상 보기 드문 예술 옹호가이자 진흥자이기도 하다.

** 악곡의 구성. 제1곡 : Kyrie (3부로 나눠진다) 1부 - assai sosteuuto. Tutti로 시작해서 합창이 강렬하게 Kyrie를 노래하면 테너가 메아리치듯 여기에 응답하는 매우 감동적이고 엄숙한 부분이다. 제2곡 : Gloria (영광송) 6부로 나눠진다 1부 - “하늘엔 하느님게 영광”이 빠른 템포의 합창이 Alto, Ten. Ba. Sop.순서로 노래된다. 이어서 Bas. part가 “땅엔 마음이 착한 이에게 평화”를 노래한다. 제3곡 : Credo (사도신경) 3부로 나눠진다. 1부 - ff의 Tutti로 관현악이 터진뒤 합창이 Bass ->sop 로 차례로 등장하면서“전능하사 천지를 만드신 하느님을 내가 믿으며, 그 외아들 우리주 예수 그리스도를 믿습니다.”를 노래한다. 제4곡 : sauctus (거룩) 전주곡을 사이에 둔 2부로 나눠진다. 1부 - “하늘높은 곳에는 하느님께 영광이 충만하고, 지극히 높은곳에 호산나”가 조용한 목관의 전주로 시작되어 4중창으로 신비롭고 경건하게 노래된다. 2부 - Benetictus 제5곡 : Agnus Dei (하느님의 어린양) 3부로 나눠진다. 1부 - Adagio, Bass Solo가 “세상 죄를 지신 하느님의 어린양”을 엄숙히 노래하고, 남성4부합창이 “주여, 우리를 불쌍히 여기소서”를 세 번 응답한다.

*** 음반들 1) 지휘 : 헤르베르트 폰 카라얀 2) 지휘 : 오이겐 요쿰 3) 지휘 : 제프리 테이트 4) 지휘 : 오토 클렘펠러 5) 지휘 : 로버트 쇼 6) 지휘 : 게오르그솔티 7) 지휘 : 아르트로 토스카니니 8) 지휘 : 아르트로 토스카니니 9) 지휘 : 레너드 번스타인 10) 지휘 : 쿠르트 마주아 11) 지휘 : 헬무트 릴링 글 출처: 곽근수의 음악이야기

|

'종교 聖음악' 카테고리의 다른 글

| 몬테베르디: 성모마리아의 저녁기도 1610 - John Elliot Gardiner, cond (0) | 2013.11.13 |

|---|---|

| 베르디: 눈물의 날 - Karajan, 빈필 (0) | 2013.11.12 |

| 모짜르트: 대관식 미사 K.317 - Herbert von Karajan-Vienna Philharmonic (0) | 2013.11.04 |

| 앨범: 번스타인: 뮤지컬 미사 - Marin Alsop, cond (2009 Naxos AMERICAN) (0) | 2013.11.04 |

| 모차르트: 수도자의 만과 in C major, KV 339 중 Laudate Dominum - 엠마 커크비 (0) | 2013.10.30 |