|

도미니쿠스 미사 K. 66은 모짜르트 10세때(1766년) 성 베드로 교회의 신부 하게나우어를 위하여 작곡했다.

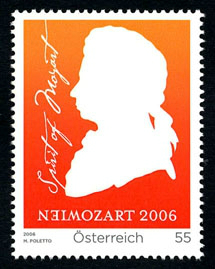

모짜르트는 천재 중의 천재로서 아마도 이 세상에 음악을 선사하기 위하여 음악왕국에서 보낸 음악의 천사라고 할 수 있다. 그는 1756년 1월 27일 오스트리아의 잘츠부르크에서 태어났다. 아버지 레오폴트가 음악가였기 때문에 어릴 때부터 음악 환경이 좋았다고 할 수도 있지만 세 살 때 피아노를 치고 다섯 살 때부터 작곡을 할 만큼 그는 어릴 때부터 놀라운 재능을 보였다.

모짜르트는 아버지에 이끌려 여섯 살 때 누나인 열한 살의 나네르와 함께 뮌헨에 따라가서 바이에른 선제후 막시밀리안 3세의 궁정에서 연주를 할 정도였다. 그리고 모짜르트는 일곱 살 때부터 열한 살 때까지 만 4년간을 독일, 프랑스, 영국, 네델란드 등으로 연주 여행을 하여 신동이라고 불리게 되었다. 그 무렵 여행에 너무 지쳐서 네델란드에서 누나와 함께 장티푸스에 걸려 죽을 뻔도 했다.

이같이 모짜르트는 이미 여섯 살 때부터 당당한 연주가로 이름을 떨쳤는데 얼마나 연주가 기막혔던지 당시의 독일 신문에는 "일곱 살의 소년이 하프시코드를 켜고, 바이올린 협주곡을 연주한다. 건반을 천으로 씌운 클라비어도 정확하게 친다. 피아노나 오르간의 즉흥 연주는 요구하는 대로 언제까지나 계속 할 수 있다. 입장료는 한 사람 앞에 반 타렐"이라는, 마치 쇼 프로의 광고 같은 기사가 실렸을 정도였다.

파리로 연주 여행하는 동안 모짜르트는 많은 음악가들과 사귀었는데 그 중 한 사람인 요한 쇼베르트에게서 큰 감화를 받고 나중에 이 사람의 소나타 악장을 피아노 협주곡(K.39)으로 편곡했다. 또 파리에서 작곡한 4곡의 <바이올린이 딸린 피아노 소나타(K.6-9)>를 루이 15세의 왕녀 빅트아르와 테세 백작 부인에게 2곡씩 바쳤는데 특수한 이 형식의 이 소나타는 당시 프랑스 악파의 취향에 따른 것이었다.

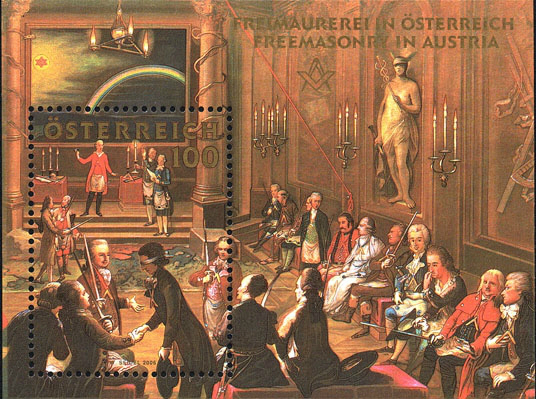

그뒤 2개월간의 영국 연주여행을 마치고 오랜만에 고향에 돌아온 모짜르트 일가는 평화로운 생활로 돌아갔다. 마침 그곳에 와 사는 미하엘 하이든(요제프 하이든의 동생)과 친하게 사귀면서 <제1 계율의 책무(K.35)>란 종교극을, 또 한 사람의 음악가와 셋이서 합작으로 작곡했다. 또 성베드로 교회의 신부 하게나우어를 위하여 <미사곡(통칭 도미니쿠스 미사 K.66)>도 작곡했다. 모짜르트는 이 무렵부터 작곡 청탁을 받기 시작했으며, 그 뒤에도 매우 많은 교회 음악을 작곡했다.

모짜르트는 서쪽으로의 긴 여행에서 돌아온지 10개월 만에 빈으로 다시 여행을 떠났다. 이 여행 기간은 11세에서 13세까지의 3년간이었다. 이 여행의 목적은 마리아 테레치아의 아홉째 황녀의 결혼식에 참석하기 위해서였다. 두 번째의 빈 여행에서는 오늘날 널리 사랑을 받고 있는 독일말로 된 소가극 <바스티안과 바스티엔(K.50)>이 의사 메스머의 의뢰로 작곡되었다. 그는 이보다 앞서 오페라의 처녀작인 <라 핀타 셈프리체(보아라, 바보 아가씨 K.51)>도 작곡했으나, 어린 모짜르트의 큰 인기를 질투한 극장 관계자들의 방해로 상연을 하지 못하여 잘츠부르크에 돌아와서야 비로소 초연되었다.

모짜르트는 두 번째의 빈 여행에서 돌아와서 2년 뒤의 3월, 즉 15세 때까지 이탈리아로 여행을 했다. 이탈리아에서 모짜르트는 많은 오페라를 보고 감격했으며 작곡가 파이젤로도 사귀었다. 파이젤로는 롯시니보다 앞서서 오페라 <세빌리아의 이발사>를 쓴 사람인데 나중에 쓴 모짜르트의 유명한 오페라 <피가로의 결혼>은 이야기로서는 <세빌리아의 이발사> 후편에 해당한다.

로마에서 잘츠부르크로 돌아오다가 다시 볼로냐에 들러 마르티니에게 대위법을 배웠다. 보통 사람 같으면 몇 시간 걸려도 쓰기 어려운 4성부를 위한 <안티포나(K.86)>를 겨우 한 시간 만에 작곡했다. 이것을 보고 놀란 시험관들은 만장일치로 20세 이상이 아니면 자격을 주지 않는 아카데미아 필하모니카의 회원(마에스트로 디 카페라)에 추천했다. 그리고 밀라노에서는 청탁을 받고 여행중에 작곡한 오페라 <폰토의 왕 미토리다테(K.87)>가 예정대로 1771년 15세되던 겨울에 초연되어 '마에스트로 만세'란 청중의 큰 환영을 받고, 또 한 곡의 오페라 청탁을 받았다.

이 무렵 모짜르트의 어머니는 파리 여행 도중에 몸이 쇠약해지는가 하더니, 6월 18일에 열린 아들을 위한 연주회에도 참석하지 못하고 앓다가 그림 남작의 도움도 헛되이 7월 3일 밤, 아들이 지켜보는 가운데 세상을 떠나고 말았다. 모짜르트는 당시의 상황을 "사람의 죽음을 본 것은 이것이 처음이었다. 그것이 나의 소중한 어머니였다는 것은 참혹한 운명이다."라고 기록했다. 어머니가 세상을 떠난 날 모짜르트는 잘츠부르크의 친구인 블링거 신부에게 그 소식을 알렸으나 아버지와 누나에겐 알리지 말라고 부탁했다. 그가 아버지에게 어머니가 세상을 떠났다고 처음으로 알린 것은 그로부터 6년뒤의 일이다.

가을 바람이 불기 시작한 9월 하순에 모짜르트는 파리를 떠났다. 사랑하는 여인 알로이지아를 만나기 위하여 만하임에 갔다. 그러나 그녀가 뮌헨으로 이사갔다는 것을 알고 그곳으로 갔으나, 오페라 가수로서 이름을 떨치고 있던 알로이지아는 배우인 요제프 랑게와 이미 약혼한 상태였다. 모짜르트는 실연을 당한 충격에 온종일 방에 틀어박혀 눈물로 지샜다. 걱정하여 찾아온 친구 앞에서 그는 피아노를 치면서 "자기를 필요로 하지 않는 여자와는 기꺼이 헤어지겠다"고 노래했다. 그의 성격은 아무리 슬픈 일이 있어도 조금만 시간이 지나면 명랑해지지만 이때만은 그의 노랫소리가 매우 우수에 차 있었다고 한다. 그런데 알로이지아의 약혼자 랑게와 뒤에 모짜르트가 알로이지아의 여동생 콘스탄체를 아내로 맞음으로써 동서 사이가 되었다. 그는 후에 모짜르트의 그 유명한 초상화(미완성)를 그리기도 했다.

모짜르트는 23세의 생일을 뮌헨에서 맞은 뒤 1779년 1월 15일 고향으로 돌아왔다. 아버지의 도움으로 그는 잘츠부르크 궁정 오르가니스트로 임명되어 궁정 음악가로 2년 동안 조용히 지내면서 교회음악의 명작인 <대관미사(K.317)> 등을 비롯하여 <세레나데>, <디베르티멘토>, <카사시온> 등의 사교음악을 많이 지었다.

그는 이때부터 독창적인 음악을 작곡했는데, 아버지는 이해하기 어렵다고 했으나 그것은 그에겐 큰 발전이었다. 10대 끝 무렵엔 <바이올린 협주곡(제1번-5번)>, 20세가 되어서는 <3대의 피아노를 위한 협주곡(K.242)>, <피아노 협주곡 Eb장조(K.271)>를 썼으며, 만하임과 파리에서는 <플루트 협주곡>, <플루트 4중주곡>, <플루트와 하프를 위한 협주곡>, <터키 행진곡 소나타>, <피아노 소나타>와 <바이올린 소나타> 등을 썼다. 그리고 잘츠부르크에 돌아온 뒤엔 오페라 <크레타의 왕 이도메네우스>를 비롯한 몇 곡을 썼다.

그가 <이도메네우스> 초연 뒤 지정된 날짜보다 다소 늦게 빈에 도착하자 폰 콜로레도 히에로니무스 대주교는 노하여 꾸짖었다. 이것이 원인이 되어 둘 사이는 아주 나빠졌고, 결국 모짜르트는 대주교의 숙사에서 쫓겨났다. 이로써 그의 잘츠부르크 시대는 끝나고 빈 시대가 시작되었다.

그의 오페라 <후궁에서의 유괴>가 빈 극장에서 초연된 것은 다음해 7월이었다. 오페라는 모짜르트에게 있어서 가장 중요한 부문인데 최초의 명작이 된 이 오페라는 그에게는 청춘의 기념비이기도 하다. 이것을 작곡하고 있을때 그와 콘스탄체 베버와의 사랑이 싹터서 이 오페라 초연 후 곧 두 사람은 결혼했다. 그의 아버지는 이때에도 베버가의 딸과 결혼하는 것을 강력히 반대했으나 모짜르트는 그전 대주교와의 싸움 때와 마찬가지로 아버지의 말을 따르지 않았다.

그런데 결국 이 결혼은 실패를 몰고와서 모짜르트가 그뒤 10년도 못되는 짧은 생애를 살게 한 큰 원인이 되었다. 모짜르트는 26세였는데 아버지 생각으로는 아들이 생활력이 없는 것을 알고 살림을 잘하는 며느리를 맞으려고 했던 것이다. 콘스탄체는 마음은 착했으나 19세라는 어린 나이인 데다가 감정이 섬세하지 못하고 경제 관념도 없었다.

1783년 3월에는 빈의 이름높은 부르크 극장에서 요제프 2세가 자리한 가운데 그의 작품을 연주하고 또한 글룩의 곡을 주제로 한 즉흥연주도 하여 청중들의 열광적인 찬사를 받았다. 잘츠부르크에서 빈으로 갈 때 린츠에 들러 <교향곡 제39번 '린츠'(K.425)>를 급히 작곡하여 연주했다. 빈에 돌아와서는 이듬해인 1784년 2월 9일에 작곡한 <피아노 협주곡 제14번(K.449)>을 제1작으로 하여 그뒤에 작곡한 작품을 목록에 스스로 기입했다. 그래서 이때부터 그의 작품의 작곡 연대는 거의 완전히 알 수 있다.

그리고 모짜르트는 어릴 때부터 존경했던 위대한 음악가 하이든과 빈에서 사귀었다. <사냥(K.458)>, <불협화음(K.465)>, 그 밖에 6곡의 <하이든 4중주곡>은 모짜르트가 하이든 기법을 배우면서 아주 독자적인 새로운 아름다움을 창조한 걸작들이다.

<피가로의 결혼>과 <돈 조바니>는 모짜르트 개인에게 있어서 영광의 절정인 동시에 비극에의 서곡이기도 했다. 프라하에서 사람들을 열광시킨 <돈 조바니>를 빈 사람들은 도리어 냉대했기 때문에 모짜르트는 크나큰 괴로움과 부끄러움을 느꼈다. 그는 그 무렵 세성을 떠난 글룩의 후임으로 궁정 작곡가에 임명되었는데 연봉도 적고, 일이란게 궁정 무도회를 위한 댄스 음악을 쓰는 것이 고작이었다. 또 그의 작품이 <돈 조바니>를 포함하여 독일이나 오스트리아 각지에서 많이 연주되고 상연되긴 했으나 작곡가의 저작권이 제대로 인정되지 않아서 수입면에서는 아무런 이득이 없었다.

그는 세상을 떠나기 3년 전까지 갖은 고초를 겪으면서도 교향곡의 걸작으로서 만년의 작품인 제39번 Eb장조에서 제40번 g단조, 그리고 제41번의 <주피터>에 이르는 세 곡의 교향곡을 지었다. 각기 성격을 달리하는 고전 교향곡의 극치인 이 '3대 교향곡'이 연주된다는 뚜렷한 보장도 없이 작곡되었다는 것도 당시 그의 생활이 어떠 했던가를 말해 준다.

어느날 모짜르트는 <피가로의 결혼>, <돈 조바니>와 함께 그의 '3대 오페라'인 <마술 피리>를 작곡하고 있을 때 이름을 밝히지 않은 어떤 사람에게서 <레퀴엠(진혼미사곡)>의 작곡 청탁을 받는다. 모짜르트는 이 곡이 자신의 죽음에 대해 작곡하는 듯한 불길한 예감에 사로잡히면서 바쁜 창작생활 속에서도 이것을 작곡하다가 채 끝내지 못하고 이 세상을 떠나고 말았다. 1791년 12월 5일 오전 1시경이었는데, 이때 그의 나이 35세였다.

그의 묘비는 지금 빈의 성마르크 묘지에 서 있으나 그의 유해는 어디에도 없다. 그것은 당시의 관습이긴 했지만 장례 날짜인 12월 6일에 장례식에 참석한 사람들은 도중에 돌아가고 두 사람의 인부가 그의 유해를 빈민 묘지에 묻고는, 이후 아무도 돌보지 않아 그 무덤자리를 알 수 없게 되었던 것이다.

|