작품개요 모짜르트의 바순 협주곡으로 남아 있는 유일한 곡입니다. 젊어서 쓴 작품임에도 불구하고 바순 특유의 유머로 가득차 있으며, 바순 독주자들로서는 더없이 귀중한 명 협주곡입니다. 1774년 6월 4일 잘츠부르크에서 작곡됩니다. 작곡 동기등에 대해서는 상세한 것이 알려져 있지 않습니다. 작품구성 제1악장 Allegro Bb장조 4/4박자 협주풍 소나타 형식 : 투티로 연주되는 쾌활한 제1주제는 이 무렵 협주곡에서 자주 나타나는 싱커페이션의 특징을 갖는다. 제4마디의 작은 음형은 이 악장 전체에서 사용된다. 오보에와 호른의 인상적인 점음표 리듬으로 유도되어 제2주제도 제1바이올린으로 연주되며, 화려한 코다로 으뜸조에서 종지한다. 제2제시부는 바순이 여유 있게 노래하는 제1주제로 시작하며, 새로 만들어진 기교적인 경과부를 거쳐 제2주제가 악보2처럼 바순의 대선율을 지니고 제1바이올린으로 연주된다. 이후 강력한 코다가 피아노로 음량을 떨어뜨려 경과적으로 흘러서 쉬지않고 발전부로 들어간다. 발전부는 당시의 관행대로 주제의 발전보다 독주악기의 기교 과시에 중점을 두고 있으며 현의 유니즌과 파곳이 활발하게 주고받으며 나아간다. 페르미타로 일단락한 후 시작되는 재현부는 경과적인 부분이 바순의 다채로운 패시지로 확대되는 것 외에도 제2주제가 바순과 제1바이올린의 역할을 바꿔 재현된다. 코다 앞에서는 일반적인 틀대로 카덴차가 주어진다.

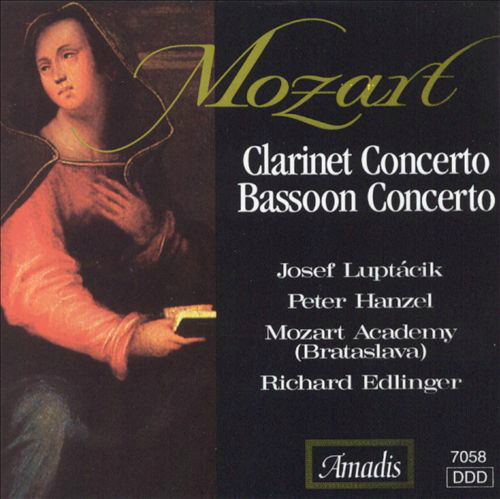

2. Andante ma adagio Peter Hanzel, Richard Edlinger - Mozart Academy of Bratislava 바순 Bassoon 바순은 독일에서 파곳(Fagott)이라고도 부르며, 전 목관악기는 말할 것도 없고 오보族에서 베이스 영역을 담당한다. 또한 현악 파트에서도 베이스 영역을 담당하는데,가끔은 같은 선율로 또 가끔은 옥타브 차이가 나는 선율로 연주한다. 바순은 목관악기 중에서 가장 낮은 음역을 갖고 있는 악기로서 외형적으로나 기모하고 거창한 소리로 인해서 다분히 희화적이다. 악기의 길이는 연주를 위하여 조립된 길이가 약 1.5m 가량된다. 그러나 둘로 꺾여져 있는 관의 전체 길이는 2.95m에 이른다. 겉보기와는 달리 관속은 차츰 넓어지는 원추형으로 되어 있다. 악기 소리는 갈대의 줄기로 된 두장의 리드가 진동하여 발음된 것이 열려있는 긴 관을 통하여 공명되어 소리가 증폭되는 것이다. 바순은 다음과 같은 부분들로 이루어져 있다.

1>리드(reed) 오보와 같이 2개의 리드로 되어 있는 더블리드인데 그 크기는 오보의 3배 가량되며, 크룩의 좁은 쪽 끝에 부착된다. 2>크룩(crook 또는 bocal) 속이 비어있는 금속관으로서 S자형으로 완만하게 구부러져 있다. 전체적으로 차츰 굵어지는 원추형이다. 3>테너 조인트(tenor joint) 버트에 끼워지는 두 개의 날개관 중 크룩과 연결되는 관으로서 그 중심부에는 비스틈이 뚫여 있는 3개의지공(소리구멍)과 그 옆에 키(key)로 덮여 잇는 다른 구멍들이 있다. 이 테너 조인트 꼭대기에는 크룩이 끼워지는 바로 옆1인치 되는 곳에 작은 구멍(pin hole)이 있다. 4>버트 (butt 또는 bottom) 그 이름 이 시사하듯 밑 동아리 부분으로서 테너 조인트와 베이스조인트가 들어가는 U자 형으로 된 2개의 내부 구멍이 잇는데 이 구멍이 테너 조인트와 베이스조인트의 공기를 연결 시켜주는 곳이다. 여기에도 3개의 지공과 떰 호을 (thumb hole), 그리고 키들이 부착되어 있다. 5>베이스 조인트(bass joint) 테너 조인트와 평행으로 버트에 끼워지며, 길이는 테너조인트보다 1인치 정도길다. 이 두개 의 조인트는 핀으로 결합되어 있고, 이 조인트에는 키와 왼손 엄지로 조작하는 다섯 개의 지공이 위치한다. 6>벨(bell) 베이스 조인트의 상단에 끼워지는 바순의 맨 윗부분이다. 벨의 중간 부분에 왼손 엄지로 조작되는 B음의 구멍이 하나 있다.

바순의 악기 재료로는 두 개의 관은 단풍, 장미나무, 이집트 도는 소아시아산의 무화과 나무 등이 쓰이며, 크룩은 놋쇠에 은 도금을 입힌 것이 많다. 그리고 버트의 연결 구멍 부분은 습기를 예방하기 위하여 탄성 고무가 부착되어 있으며, 독일식 파곳의 경우 벨 부분상단에 상아로 만든 테가 대부분이고 French 바순 모양으로 상아테를 두르지 않은 모델도 있다. 오늘날 사용되고 있는 바순은 프랑스 형과 독일형이 있는데 이것은 뷔페(Buffet)와 헤켈 (Heckel)이 각각 제작된 것이다. 이 두 종류의 악기는 서로 다른 운지법을 가지고 있으나, 음질에 있어서는 크게 차이 나지 않는다. 따라서 프랑스형과 독일형의 바순이 같은 오케스트라 에서 동시에 사용하여도 아무런 문제가 되지 않으나 오늘날 각국의 오케스트라 주자들은 헤켈이 제작한 독일형 바순을 많이 사용하고 있다. 바순은 어떤 악구(스타카토)에서는 매우 익살스러운 소리를 내는 반면 다른 악기의 음색과도 잘 어울리며 그 음색도 어둡거나 또는 투명하기도 하고 때로는 감상적이기도 해서 어떤 유형의 음악도 효과적으로 연주 할 수 있기에 "오케스트라의 광대"라고 불리기도 한다. 기보법은 낮은 음자리표를 주로 사용하지만 너무 높게 올라가서 낮은 음자리표에서 쓰기에 곤란한 경우에는 테너음자리표를 사용한다. 이 악기는 이조 악기 아닌 C조 악기이므로 기보음과 실제음이 같다. 바순연주곡 비발디-bassoon concertos 베버-concerto in F major 모짜르트-concerto in B♭ major 아웃 오브 아프리카 바순 협주곡 Bb장조 K191 - 모짜르트

Bassoon Concerto in Bb Major, K.191 W.A. MOZART (1756-1791) The bassoon had already enjoyed a longevity and on-going development when at the age of 18 Mozart composed his concerto, possibly at the behest of one of his rich Salzburg patrons. The autograph copy is dated Salzburg 4.6.74. In the last year of his life, 1791, he was to compose his celebrated concerto for the comparatively new instrument, the clarinet. The accompanying orchestra comprises two oboes, bassoon ad lib., two French horns and strings. Traditionally the orchestral bassoon part would be played by the soloist during the orchestral tutti passages, thus giving low harmonic support to the small wind section. There are three movements, the first being in sonata form. 1st Movement. ALLEGRO After an orchestral introduction of 34 bars the soloist enters with a purposeful theme. The darker tones of the bassoon are offset by the oboes. Interspersed throughout the movement the French horns, pitched rather high, contribute joyful fanfares. Following the repeat of the exposition, and with the development section completed, the soloist launches into a brilliant cadenza which is based on the solo bassoon's opening notes of B flat, B flat, D and B flat. Following the cadenza, an orchestral tutti brings the movement to an end. 2nd Movement. ANDANTE MA ADAGIO Now the concerto moves into the key of F major. After a brief orchestral introduction, the solo bassoon enters to sing its way through one of Mozart's most sublime melodies. It is at times in conversation with the oboes, but is deftly supported by muted strings throughout. Following a brief cadenza, a delicate orchestral tutti brings the movement to an end. 3rd Movement. RONDO DI MENUETTO For this final movement the key returns to B flat, perhaps the most natural and comfortable key for the bassoon. In 3/4 time, the inherent pace of the movement would sweep any minuet dancers off their feet! The orchestra having given out the theme, the soloist proceeds deftly to weave intricate patterns of variations above and around the accompaniment, and once again the whole compass of the instrument is brought into play. The trio section has two themes - one in chords for woodwind and the other for strings. The opening theme reappears re-orchestrated, and the symphony's three-note motto variant is prominent as the movement reaches a forte climax just six bars from, yet again, a "piano" ending. 4th movement. ALLEGRO The final movement opens in F minor, marked Sotto Voce ("subdued voice") and scored for strings and bassoon. Yet despite the modest forces employed, these opening bars suggest that Brahms means to impress, and a substantial symphonic movement is being opened up before us. This movement is one of complex variety. The motto theme continues to be heard in varied form in the woodwind until trombones introduce a quasi-chorale theme which is then entrusted to woodwind and strings, and is prominent in the following development. Following the return of the opening theme, a joyful robust tune in C major is heard in the French horns and strings. A grand development follows, combining motifs of the opening and chorale. Then the C major tune returns and is played out by the full orchestra, only to subside. Muted violas now present a triplet version of the movement's opening bars in a remote minor key. After this, Brahms works upon all his themes leading to a climax, although not a cataclysmic one. Then, with the recall of the motto theme, the music floats away into a Brahmsian quietude. The "scherzo" movement of the symphony opens in C minor and a Schubertian melancholy gently pervades the music. The opening theme is entrusted to the celli. It is a characteristic of bluff, gruff Brahms to place his melodies in lower registers. The cello melody is later taken over by the French horns. In Mozart's day the bassoon would have been equipped with only four or five keys - today's instruments boast eighteen or so. Also over the years the upper range has been extended. The bassoon has oft-times been called the buffoon of the orchestra, garrulous and grumpy, but on hearing this concerto such opinions are soon modified. |

'클래식' 카테고리의 다른 글

| 비발디 바순협주곡 RV484 - Jozsef Vajda-Concentus Hungaricus (0) | 2015.04.07 |

|---|---|

| 코렐리: 합주협주곡 Op.6 No.8 - Herbert von Karajan - Berlin Phil (0) | 2015.04.07 |

| 드보르작: 현을 위한 세레나데 Op.22 - Myung-Whun Chung - WP│국민파 음악 (0) | 2015.04.07 |

| 바흐: 환상곡과 푸가 다단조 BWV 906 - Tatiana Nikolayeva│바흐의 음악 (0) | 2015.04.07 |

| 비발디: 조화의 영감 Op.3 No.2 RV 578 - Alberto Martini | 바로크 음악 (0) | 2015.04.07 |